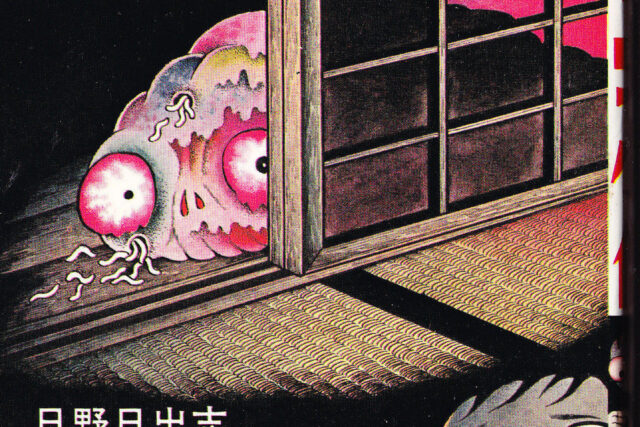

八雲の作品に、持田の百姓(別名「こんな晩」)というワタシ好みの話がある

以下、引用する

昔、出雲の持田浦という村にある百姓がいた。

大変な貧乏暮らしで、子供が出来るのを恐れていた。

それで妻が子供を生むたびに川へ流してしまった。

そして世間には死産だったと言っておいた。

それはある時は男の子で、ある時は女の子だった。

しかしいつも子供は、夜、川へ投げこまれた。

六人はこうして殺された。

しかし年月が経つうちに、その百姓も少しは暮らしが楽になり、土地を買い、金を貯めることもできた。

そしてついに妻に自分の七番目の子供… 男の子が生まれた。

すると百姓は言った、

「わしらもいまは子供を養えるし、わしらも年を取ると息子に助けてもらわんといけん。 それにこの子は可愛いええ子だこと。 ひとつ育ててみようか。」

そしてその子はすくすくと育った。

そして毎日毎日かたくなな百姓はわれながら自分の心根の変化に驚きのつのるのを覚えた。

というのも毎日毎日息子に対する可愛さの情がつのるのが自分にもわかったからである。

ある夏の一夜、百姓は息子を腕に抱いて庭へ散歩に出た。

小さな赤ん坊は五ヶ月になっていた。

大きな月が出て、夜はまことに美しかった。

それで百姓は思わず大きな声で、

「ああ、今夜はめずらしい、ええ夜だ」と言った。

するとその子が、下から父親の顔を見あげて急に大人の口を利いて言った。

「お父つぁん、わしを仕舞に捨てさした時も、丁度今夜の様な月夜だったね。」

そしてそう言ったと思うと、子供はまた同い年のほかの子たちと同じようになり、もう何も言わなかった。

百姓は僧になった。

<小泉八雲:持田の百姓>

八月の上旬に16年近い年月を共に過ごした娘が逝き、その涙も乾ききらぬ9月上旬、ひなたとふたばを我が家に迎え入れた

里親募集サイトを何件も渡り歩き、逝ってしまった息子や娘に面立ちの似た子猫の画像を、毎日毎夜探し求め続けた挙句の愚行だった

わざわざ自ら求めて、新たな愛別離苦をふたつも背負ったのだ

それは生後1ヶ月半ほどの、あまりに小さく儚げな生命たちだった

慈しまずにはおれないその様は、逝ってしまった息子や娘が、十数年前、初めて我が家にやって来た時のコトを想い起こさせた

息子も娘も、我が家にやってきたのはこの子たちとさして変わらぬ月齢の頃

それからおよそ11年で息子が逝き、5年遅れて娘も後を追った

「家」というモノに盛衰があるとすれば、我が家の最も盛んな時から最も衰微した時の、その象徴として、息子と娘は存在したとも言える

我が家に迎えて二月ほどが経ったが、ひなたの生育ぶりは目を見張るほどのありさまだ

妹のふたばも月齢相応に育ってはいるが、特にひなたの成長は度を越えている気がする

まだ4ヶ月にも満たないというのに、逝ってしまった娘の、その最晩期の体格を明らかに凌駕しつつある

赤子の様に我が胸に抱き上げ、掌でそっと触れてみると、特にその太腿辺り… 質の良い筋肉がこみっちりと詰まっているかの様で、質量感というか、ソコに何者かが確かに存在している実感というか、勢い盛んなる者の何事かが、指先から伝わってくる

そしてそういう時、晩年の息子や娘は、ワタシや元・相方が気付かぬうちに、いつの間にかすっかり痩せ衰えてしまっていたのだというコトを思い知らされる

息子や娘にも、今のこの子たちと同じように勢い盛んだった頃が確かにあった

健やかで、力強く、俊敏で、毛艶も美しかった、そうゆう年頃が確かにあったのだ

いつまでもコドモの様に可愛いままだったから… そして老いが表に見え難かったから、それに気付かなかった

いつの間にかワタシたちの年齢を追い越して彼らが老い、衰え、病苦に耐えられぬ体力に陥っているコトに気付けなかった

盛んなる者の存在を側に置いてみて、初めてそういうコトを痛感させられる

息子と娘が我が家にやって来た頃、ワタシも元・相方も共働きで、また共に業務は繁忙だった

ワタシたち二人の帰宅は、どんなに早くても20~21時を過ぎるのが常だったし、それからシャワーを浴びて夕食もそこそこに浅い眠りに落ち、翌朝を迎えるという日々を重ねて月日はまたたく間に過ぎた

大方の20~30代というのは、程度の差こそあれ、そういう日常を過ごすコトだろう

だから、彼らをいちばん愛おしみ慈しまねばならぬ時期に、随分と寂しい想いをさせたのだ

もっともっと、大事にしてやらねばならなかった

もっともっと、一緒に遊んでやらねばならなかった

もっともっと、濃密な時間を共に過ごしてやらねばならなかった

そういう事々を、ワタシは怠った

繁忙を口実に、彼らとの時間を片手間にし、休日や空いた時間を、己の慰安のためだけに費やした

そんなコトだから、彼らの老いを見逃したのだ

そんなコトだから、息子も娘も手の届かぬ彼の岸へ渡ってしまったのだ

ワタシが彼らの死期を早めたも同然だ

その帰結として、彼らの死と共に、ワタシと元・相方が営んだあの家族は、苫屋は、一度滅んだのだ

あの四人家族は、八月のあの日、遂に滅び粉々に飛散したのだ

家族というイレモノは、息子や娘が家を出た時、きっと一度滅ぶのだろう

滅んだ後、苫屋に残された老父・老母というのは、その来し方を振り返るコトだろう

去って行った息子や娘に対して、己が充分にしてやれなかったコトを指折り数え、その胸を痛めるコトだろう

そんなある日、一度は滅び、あとは崩れ落ちるのを待つだけだった苫屋に、去って行った息子や娘がそのコドモを連れて不意に帰郷したとする

そんな時… 息子らが連れてきた初孫の、その活き活きとした生育ぶりを目の当たりにした時、老爺・老媼は、もはや失われてしまった家族の「再生」を初めて実感するのではないか

かつて息子や娘を育んだ時の、若々しかった頃のあの記憶が、肉感が、側頭葉から突如呼び起こされるのではないか

若かったが故の己の未熟さ・後悔をも呼び起こされるのではないか

そして同時に、「コレはけっして、あの時のあの子ではないのだ」という妙に醒めた無責任さも、ココロの端の方に生じて居座るのではないか

だから大方の爺婆というのは、孫に対して無責任に甘くなるのだろう

本来、もっとも大事にせねばならなかった我が子以上に、孫を甘やかし大事にするという愚行の、その真意はつまり、己の過去に対する贖罪と代償行為だ

八雲の「こんな晩」は、漱石の夢十夜の第三夜にも類似の物語が語られていて、また、全国各地にも類話が多い

それらの祖形は、「六部殺し」という長者譚にあるという

民俗学的題材に取り上げるコトはできるにしても、「六部殺し」は怪談話の域を出ない

それを洗練し、純度を高めて文学の域にまで仕上げたのが漱石の夢十夜

他方、文学性という点においては夢十夜に及ばぬまでも、「持田の百姓」には、ヒトという存在が囚われざるを得ない「業」とか「もはやどうにも取り返しのつかない過去に対する後悔と贖い」というモノの在りようを象徴的に描いている

今夜も夕食をたいらげ、満足げにノドを鳴らして毛づくろいをするひなたを胸に抱き上げると、まんまるに開いたその目はさすけやぐーっ☆の眼差しと重なり、そして無言のままワタシにこう語りかけた

「お父っつぁん オレを放ってつまらぬ遊びに興じていたあの晩も、丁度今夜の様な月夜だったね」

我が子を、真に大事に慈しまねばならなかったあの頃、あの夜にも、きっと煌々と照り輝く満月が空にはあったコトだろう

そうゆう美しい月夜をいくつもいくつも見逃したまま、ワタシは今に至った

だから、この先もずっと、けっして赦されるコトはない

けっして赦されないまま、だがしかし贖い続けなければならない

あの子たちを愛していたから、その証として贖い続けなければならない

じっさい、我ながら情けないほどに甘く、そして恥じ入るほどに愚かだ

贖罪であり代償であるが故に、度を越すほどに愚かで、かつ甘い… 息子と娘の亡霊に、過去の罪科を問責され慄然とさせられるほどに

それでも良いと思う

そういうモノなのだろうと、己の卑小さと罪深さを覚悟した

我が家へ迎え入れたひなたとふたばは、ワタシにとって家族の再起・再生の象徴なのだから

きっとワタシは、愚かな老爺になったのだ

大方の爺婆も、きっとそうやって黄泉路の旅を往くのだろう

コメント